이 글은 제가 쓰고 있는 스타트업에 떨어진 대기업 출신 PO 생존기의

첫번째 에피소드입니다.

Ep.1 양손이 무거운 자, 아무것도 획득할 수 없을지어니

손에 쥔 것들을 내려놓을 수 있어야

새로운 것들을 손에 넣을 수 있다

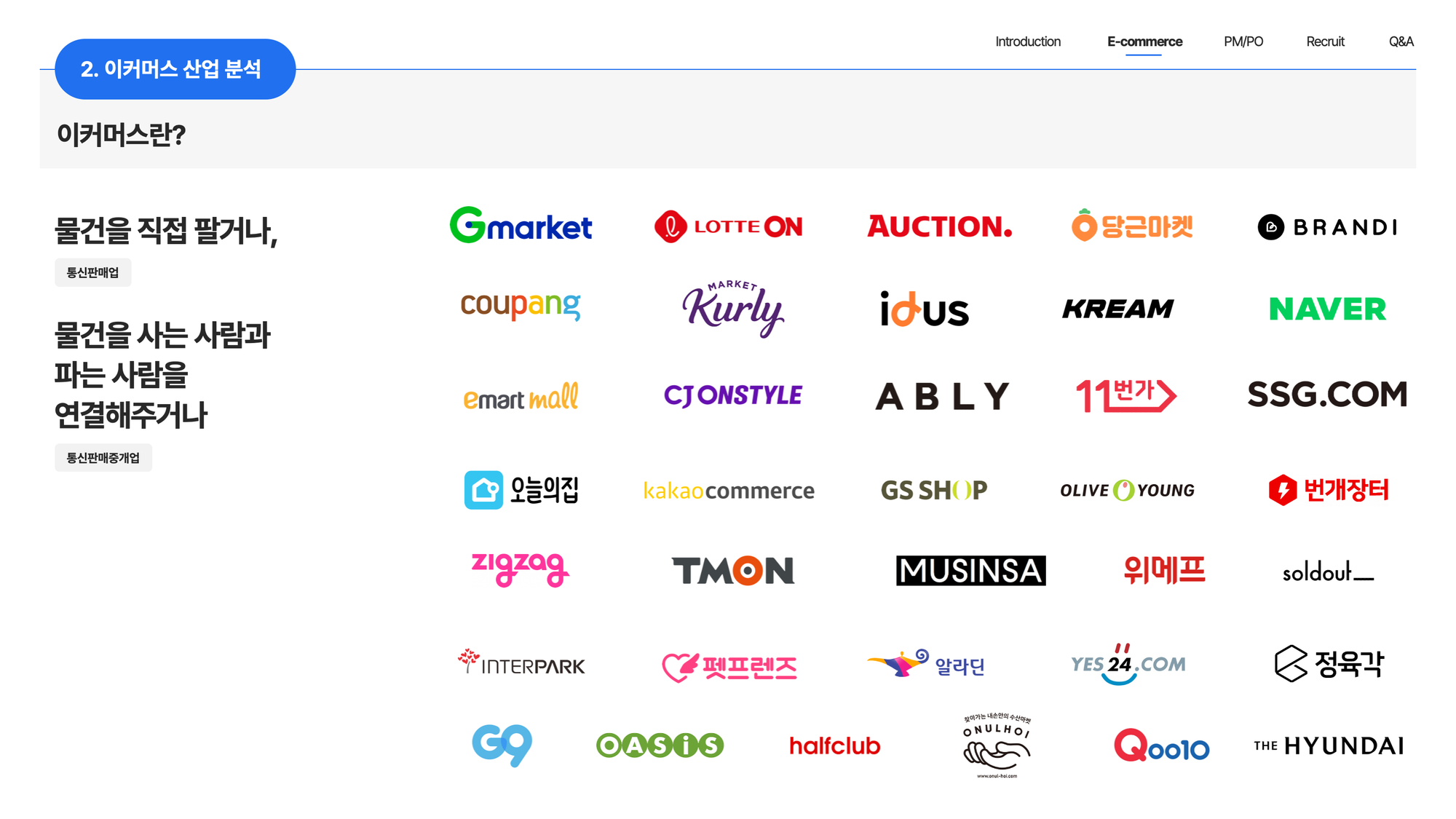

이전 직장은 커머스였고, 스타트업에서 시작해 규모가 꽤 커졌지만 만성 적자를 아직 해소하지 못한 기업이었습니다. 한국인 대부분이 이름을 알 정도로 유명했지만 막상 쓰냐고 물어보면 대부분 ‘사용하지 않는다’고 대답하는 정도로 낮은 사용률과 높은 인지도는 큰 숙제였습니다. 유망한 스타트업으로 시작해 이제는 시장 점유율을 많이 잃었지만 APP 트래픽 기준으로는 TOP 5 안에 드는 다소 기이한 환경에 놓여 있기까지 했어요.

강의안에 썼던 자료. “커머스, 이대로 지속 가능할까?”

올 해 초에는 감사하게도 큰 프로젝트 하나를 맡게 되었는데, 당시엔 몰랐지만 C레벨 전략의 사활을 가를 정도로 큰 프로젝트였습니다. 기획, 개발, 디자인, 운영, 영업 등 족히 수백명은 enroll 되어야 하는 프로젝트였죠. 한 눈에 봐도 규모가 큰 덩어리의 프로젝트였고, Web3까지 총망라한 기획을 요구하는 덕에 분명히 배울것도 많아보였고 무엇보다 재미있어 보였습니다.

문제는 은연중에 ‘과연 우리가 이 프로젝트를 해 낼 수 있을까’ 라는 생각을 하고 있다는 점이었어요.

포인트는 ‘내’가 아니라 ‘우리’라는 거였구요.

20대 초반의 학생이었던 ‘나’는 분명히 작은 아이디어와 실천으로 세상을 바꾸고 싶던 사람이었는데 월급과 소속감이 주는 안정감 속에서 용기와 번뜩임은 잃어가고 있었습니다. 앞으로 나아가지 못하고 고여있다는 공포감 속에서 앞자리가 바뀐 이 시점이 아니면 앞으로 더 용기를 낼 수 있는 기회가 없겠다는 생각이 들어 도전적인 일을 할 수 있는 곳으로의 이직을 결정했습니다.

스스로 직함을 바꾼다는 것

3년이라는 시간 동안 서비스기획자라는 타이틀을 달고 일했습니다. 메인 업무는 서비스를 고도화하기 위한 다양한 기능추가, 개선, Bug Fix를 비롯한 크고 작은 규모의 프로젝트를 초기 기획부터 유저 손에 최종적으로 Delivery 되는 순간까지 책임지고 매니징하는 일이었습니다.

서비스기획자로 일할 때에도 개발팀의 Lead들이 내 의사결정을 기다리고 있다는 부담을 항상 가지고 있었지만 PO로는 부담이 더 컸어요. 아주 작은 회사에서 제품의 방향성과 업무 체계성을 정립해나가는 등 PO 포지션의 첫 발을 내딛은 사람이 해야하는 일의 부담도 있었지만 부담감은 의외로 작은 부분들에서 드러났습니다.

우리 아기새들 밥 주러 가야돼

첫번째는, PO가 없으면 위클리/스크럼을 안 한다는 겁니다. 저는 단언컨대 이런 제품팀 미팅이 보고하는 자리라고 말한적이 단 한 번도 없습니다… 물론 개발자 수가 적은 환경에서 개발 이슈가 즉각적으로 공유되어서도 있겠지만 저로써는 어미새를 목빠져라 기다리는 아기새들이 기다리는 것 같아서 부담이 컸어요.

(물론 지금도 저 없으면 안 함.. 제 인생 최대 숙제)

차도 위에 비행기를 갖다놨는데 아무도 이상하다고 지적 안 하는 기분이랄까

두번째는, GTA를 방불케하는 어마어마한 수준의 자유도였어요. CEO가 전적으로 믿고 맡긴다는게 물 만난 물고기 맹키로 뛰어놀 수 있는 놀이터일거라 생각했는데 겪어보니 그건 책임감의 다른 표현이었어요. 이전 직장에서는 Top-down으로 내려온 수 많은 과제들이 조직의 관리자를 통해 내려오면서 어느 정도 우선순위가 명쾌해지는 부분이 있었는데 여기에선 Task들을 어떻게 잘라서 배포해야  중간 Milestone 지점까지 빠르게 도착하면서

중간 Milestone 지점까지 빠르게 도착하면서  중간 지점까지 가는 중간에도 가설들을 검증할 수 있게 과제를 끊을 수 있을지 리소스 대비 효익과 함께 고민하고 결정해야 했습니다.

중간 지점까지 가는 중간에도 가설들을 검증할 수 있게 과제를 끊을 수 있을지 리소스 대비 효익과 함께 고민하고 결정해야 했습니다.

이런 순간을 포함해 하루에도 여러 번씩 책임감을 느끼고, 또 PO가 mini CEO라고 불려지는 이유를 체감하는 순간들이 스쳐 지나갔습니다. 물론 지금도 그렇구요.

만족하냐? 재밌냐?

를 제일 많이 듣습니다

결론적으로 이보다 만족스러운 직장을 찾기는 어려울 것 같아요. 내가 만든 문화와 프로세스, 방향성 등 나에게 의사결정권이 있고 내 손으로 만든 것들에 대한 애착이나 높은 자율의 근태(진짜 아무때나 출근하고 아무때나 퇴근합니다)도 그렇겠지만 무엇보다 잃어버린 열정을 되찾았다는 점이 가장 큰 것 같아요.

매일 같이 탈커머스를 외쳤는데 막상 도메인을 바꾸게 되니 처음엔 걱정을 많이 했습니다. 하지만 결국 PM, PO, 서비스기획자 등 뭐라고 부르든 이 일의 핵심은 비즈니스 요구사항을 제품 언어로 바꾸고 방향성과 Action List를 세워 효익을 전달하는 일이라는 점에서 제가 집중해야 할 일이 크게 달라지지는 않았습니다.

스타트업으로 옮겨온만큼 하는 일의 Scope은 넓어졌지만 저는 오히려 좋아… 입니다.

누가 스타트업은 손을 잡고 같은 방향을 바라보는게 아니라 서로의 등을 맡대고 다가오는 적을 쏘는 형국이라고 했던가요? 지금의 저는 무엇이든 믿고 맡길 수 있는 역량 있는 동료들과 최대한 많은 공백을 채우며 프로젝트를 진척시켜나가고 있고, 그래서 그 어떤 때보다 만족스럽습니다.

다음 에피소드 [EP.2] 스타트업에 와서 느낀 아무것도 없다는 것의 실체로 이어집니다.